I. Einleitung

Spätestens seitdem das – eigentlich gegen Durchfallerkrankungen bestimmte – Arzneimittel ELOTRANS einen öffentlichkeitswirksamen Durchbruch als Mittel zur Milderung von Symptomen des übermäßigen Alkoholkonsums geschafft hat, werden Trinklösungen oder Tabletten zur „Kater“-Bekämpfung vermehrt von deutschen Verbrauchern nachgefragt.

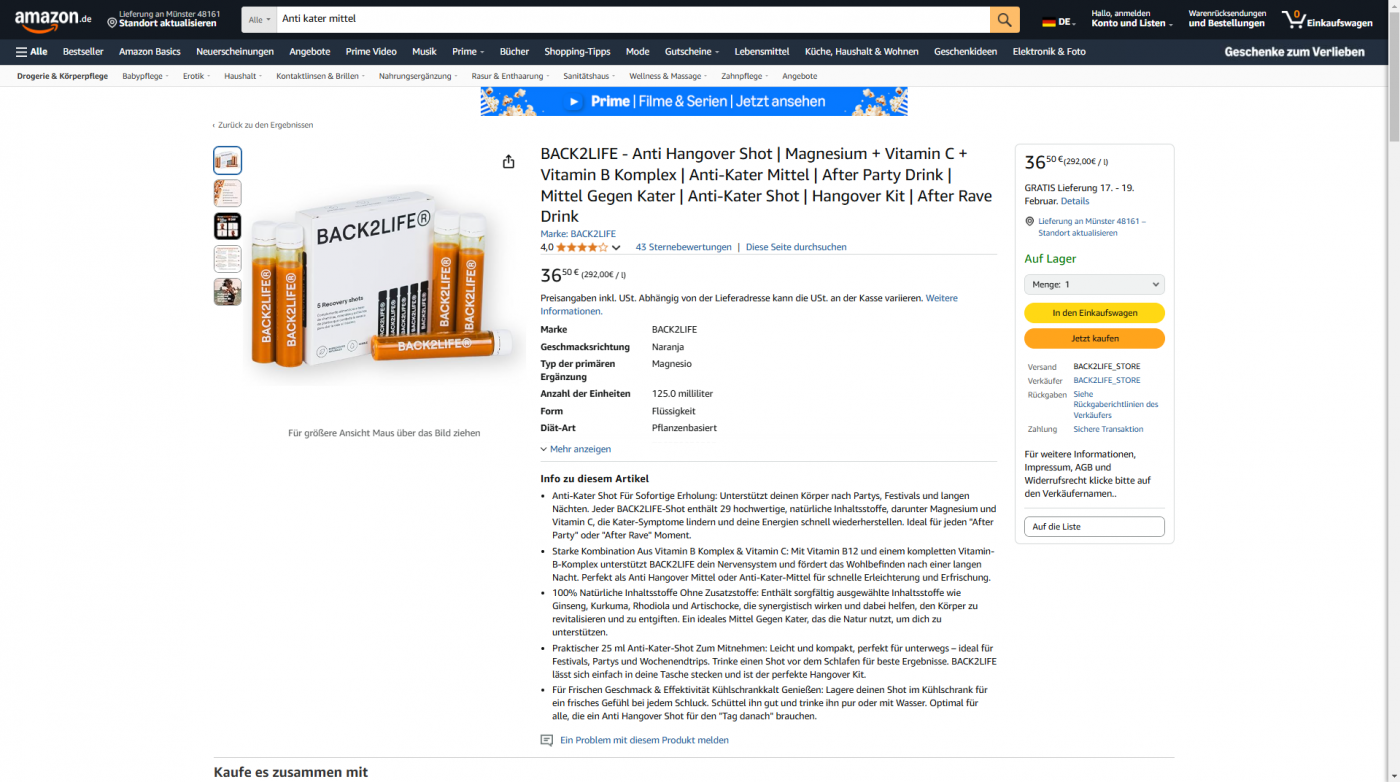

Ein Blick auf Amazon – den umsatzstärksten B2C-Onlineshop Deutschlands – mithilfe einer Suchanfrage wie „Anti Kater“ oder „Anti Kater Mittel“ offenbart eine Vielzahl an Nahrungsergänzungsmitteln, die vorgeben, gegen die Symptome eines typischen „Katers“ als Folge von übermäßigen Alkoholkonsums Abhilfe schaffen zu können. Jedoch führten einzelne Aufmachungen bereits zu Abmahnungen und Rechtsstreitigkeiten zwischen der Wettbewerbszentrale und Händlern.

Dieser Beitrag stellt die Rechtslage unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung zur Bewerbung von Nahrungsmitteln dar, die vorgeben Symptome übermäßigen Alkoholkonsums zu mindern. Ferner zeigt der Beitrag auf, welche Auswirkungen die Rechtsprechung bereits auf die Bewerbung solcher Mittel hatte, welche ungeklärte Fragen weiterhin bestehen sowie an welchen Stellen noch Vollzugsdefizite bestehen.

II. Aktuelle Gesetzeslage und Rechtsprechung

Ausgangspunkt des rechtlichen Vorgehens gegen Anbieter sogenannter Anti-Kater-Mittel ist §§ 3, 3a UWG i.V.m. Art. 7 Abs. 3 EU-Lebensmittelinformationsverordnung[1] (LMIV). Nach Art. 7 Abs. 3 LMIV ist es untersagt, Lebensmitteln Eigenschaften der Vorbeugung, Behandlung oder Heilung einer menschlichen Krankheit zuzuschreiben oder den Eindruck dieser Eigenschaften entstehen zu lassen. Wer die krankheitsheilende Wirkung eines Mittels bewerben will, muss stattdessen die deutlich restriktiveren Vorschriften des Heilmittelwerbegesetzes (HWG) sowie die des Arzneimittelgesetzes (AMG) beachten. Dies soll verhindern, dass Lebensmittel als Arzneimittelersatz angesehen und ohne ausreichende Aufklärung zur Selbstbehandlung eingesetzt werden.[2]Bei den Mitteln, die als „Anti-Kater“-Mittel oder unter ähnlichen Bezeichnungen beworben werden, handelt es sich in der Regel um reine Nahrungsergänzungsmittel, die auch unter den Begriff des Lebensmittels i.S.v. Art. 7 Abs. 3 LMIV fallen, vgl. Art. 2 Abs. 1 lit. a LMIV i.V.m. Art. 2 EG-Lebensmittelbasisverordnung[3]. So auch in den Fällen die bereits gerichtlich entschieden worden sind.[4]

Entscheidend für die rechtliche Bewertung der Bewerbung solcher Nahrungsergänzungsmittel ist somit zunächst die Frage, ob die Symptome übermäßigen Alkoholkonsums unter den Begriff einer menschlichen Krankheit i.S.v. Art. 7 Abs. 3 LMIV fallen und ob die Werbung krankheitsbezogen ist. Weder die LMIV noch sonstige Normen des europäischen Rechts definieren den Begriff der Krankheit, weswegen die Rechtsprechung auf eine eigene Definition entwickelt hat.[5] In ständiger Rechtsprechung des BGH wird eine Krankheit als jede, also auch nur vorübergehende, Störung der normalen Beschaffenheit oder der normalen Tätigkeit des Körpers verstanden.[6] Auch eine nur unerhebliche oder vorübergehende Störung der normalen Beschaffenheit oder der normalen Tätigkeit des Körpers, die geheilt, also beseitigt oder gelindert werden kann und die nicht nur eine normale Schwankung der Leistungsfähigkeit darstellt, fällt unter den Begriff der Krankheit.[7] Der Begriff der Krankheit wird durch die genannte Definition bewusst weit ausgelegt, um einen möglichst wirksamen Gesundheitsschutz zugunsten der Verbraucher zu ermöglichen.[8] Krankheitsbezogen ist die Aussage, wenn sie dem angesprochenen Verbraucher direkt oder indirekt suggeriert, das Lebensmittel, für das geworben wird, könne zur Vorbeugung, Behandlung oder Heilung einer menschlichen Krankheit beitragen.[9]

Die typischen Symptome des übermäßigen Alkoholkonsums in Form von Müdigkeit, Übelkeit und Kopfschmerz, werden von der Rechtsprechung als außerhalb dessen angesehen, was in der natürlichen Schwankungsbreite des menschlichen Körpers liegt.[10] Die Symptome übermäßigen Alkoholkonsumss sind somit nach der Rechtsprechung eine Krankheit i.S.v. Art. 7 Abs. 3 LMIV.[11] Insbesondere sei es nicht entscheidend, ob die Symptome von selbst wieder verschwinden oder eine ärztliche Behandlung benötigen würden.[12] Ansonsten würden nämlich selbst klassische Krankheitsbilder, wie eine Grippe, regelmäßig nicht unter den Begriff der Krankheit fallen. Auch soll eine offizielle Erfassung bzw. Nichterfassung des „Katers“ als Krankheit durch die WHO unbeachtlich sein, da der Schutzzweck des Art. 7 Abs. 3 LMIV unabhängig davon zu betrachten sei.[13]

Ferner suggeriere der Begriff „Anti“(-Kater) ein Entgegenwirken gegen die krankheitsbedingten Symptome des „Katers“, was eine Heilung der Krankheit darstelle.[14] Dies stellt nach bisher ständiger Ansicht der Rechtsprechung einen ausreichenden Krankheitsbezug i.S.v. Art. 7 Abs. 3 LMIV dar, sodass die Aussage „Anti-Kater“-Mittel eine krankheitsbezogenen Aussage darstellt.[15]

Der Verstoß gegen Art. 7 Abs. 3 LMIV stellt damit einen Rechtsbruch gem. § 3a UWG sowie eine unlautere geschäftliche Handlung i.S.d. § 3 Abs. 1 UWG dar, woraus sich wiederum ein Unterlassungsanspruch aus § 8 Abs. 1 UWG bzw. aus § 2 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 Nr. 39 UKlaG ergibt.

Je nach den Umständen des Einzelfalles liegt in der hier beschriebenen Konstellation ein weiterer Rechtsbruch aufgrund eines Verstoßes gegen Art. 10 Abs. 1 EU-Health-Claims-VO[16] (HCVO) nahe, sofern der Hersteller seinen Kennzeichnungspflichten über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel nicht gerecht geworden ist.[17]

Darüber hinaus kann die Bezeichnung als „Anti-Kater“-Mittel auch eine irreführende geschäftliche Handlung i.S.d. § 5 Abs. 1 UWG darstellen.[18] Dabei ist insbesondere zu beachten, dass im Rahmen gesundheitsbezogener Werbung besonders strenge Anforderungen an Richtigkeit, Eindeutigkeit und Klarheit der Werbeaussage gestellt werden, da von einer Irreführung erhebliche Gefahren für das Schutzgut der Gesundheit ausgehen können.[19] Eine solche Irreführung wird auf Grundlage dieser Wertung i.d.R. bereits bejaht, wenn der gesundheitsfördernde Charakter nicht wissenschaftlich nachgewiesen ist.[20] Die Darlegungs- und Beweislast dieser anspruchsbegründenden Tatsachen liegt nach den allgemeinen Grundsätzen beim Gläubiger (hier: Unterlassungsgläubiger).[21] Sofern der Gläubiger darlegen kann, dass es sich zumindest um eine fachlich umstrittene Meinung handelt und der Beklagte die Gegenmeinung in seiner Werbung nicht erwähnt hat, kommt eine Umkehrung der Darlegungs- und Beweislast in Betracht.[22] Dann obliegt es dem Beklagten darzulegen und zu beweisen, dass die von ihm getätigte Aussage wissenschaftlich nachweisbar ist.[23] Dieser wissenschaftliche Nachweis ist gerade bei sog. „Anti-Kater“-Mitteln regelmäßig zumindest fraglich.[24]

Die aktuelle Gesetzeslage und ihre Anwendung durch die Rechtsprechung zeigt somit eine klare rechtliche Grenze auf, sofern ausdrücklich Nahrungsergänzungsmitteln unter der Prämisse beworben werden, sie würden den typischen Symptomen in Folge eines übermäßigen Alkoholkonsums entgegenwirken. Sofern ein Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel als Mittel beworben wird, welches angeblich die Symptome übermäßigen Alkoholkonsums vorzubeugen oder lindern könne, stellt dies nach der bislang eindeutigen Rechtsprechung zumindest einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 3 LMIV dar. Je nach den Umständen des Einzelfalls liegt ferner ein Verstoß gegen § 5 Abs. 1 UWG bzw. Art. 10 Abs. 1 EU-Health-Claims-VO vor. Als Konsequenz müssen Verantwortliche entsprechender Werbung mit Unterlassungsansprüchen aus § 8 Abs. 1 UWG bzw. aus § 2 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 Nr. 39 UKlaG rechnen.

III. Grenzfälle

So eindeutig die aktuelle rechtliche Lage hinsichtlich der Bewerbung von Nahrungsergänzungsmitteln als „Anti-Kater“-Mittel ist, so unklar ist sie in demselben Kontext aber an anderen Stellen. Insbesondere hat sich die Rechtsprechung bislang nur in recht eindeutigen Fällen geäußert. Nämlich in solchen in denen Nahrungsergänzungsmittel ausdrücklich als „Anti-Kater“-Mittel beworben worden sind.[25]

Aufgrund der Vielzahl an Möglichkeiten, derartige Nahrungsergänzungsmittel zu bewerben, sind auch entsprechend viele Grenzfälle denkbar. Die folgenden Fälle sind eine Zusammenfassung von Fällen aus der Praxis, die entsprechende Nahrungsergänzungsmittel bewerben, ohne die eindeutig unzulässige Beschreibung als „Anti-Kater“-Mittel zu nutzen.

1. Generelle Bezugnahme auf „Erschöpfungssymptome“ nach Partys

Auf Internetplattformen, wie auch im Einzelhandel und Apotheken, findet sich eine Vielzahl von Nahrungsergänzungsmitteln, die vorgeben mit Hilfe von zusätzlichen Elektrolyten und Vitaminen Regenerationsprozesse nach „schweißtreibenden“ Aktivitäten unterstützen zu können. Als prominentes Beispiel ist das Nahrungsergänzungsmittel ELOTRANS reload – der kleine Bruder des Arzneimittels ELOTRANS – zu nennen.[26]

Die Aufmachung der Produktwerbung vermeidet allerdings einen unmittelbaren Bezug zum Alkoholkonsum sowie den dadurch typischerweise bedingten Folgen. So soll das Nahrungsergänzungsmittel nach den Angaben des Herstellers Erschöpfungssymptomen „schweißtreibender Aktivität“ entgegenwirken. Als Beispiele werden Sport, Fitnesstraining oder Tanzen genannt. Derartige Erschöpfungssymptome lassen sich nicht unter den Krankheitsbegriff der Rechtsprechung subsumieren. Denn durch sportliche Aktivitäten verursachte Erschöpfungssymptome stellen ein typisches „Auf und Ab“ der Körperfunktionen dar und besitzen somit keinen unmittelbaren Krankheitsbezug nach Art. 7 Abs. 3 LMIV.[27] Gleichzeitig verspricht die Werbung auch explizit die Bekämpfung von „Erschöpfungs“-Symptomen einer „durchtanzten“ Nacht und empfiehlt die Anwendung im Rahmen von „Festivals und Party“.

Zumindest die Verbraucherzentrale sieht solche indirekte Aufmachungen kritisch, erkennt aber auch an, dass die Zulässigkeit indirekter Anspielungen gerichtlich noch nicht geklärt ist.[28]

Entscheidend für die juristische Bewertung im Rahmen des Art. 7 Abs. 3 LMIV ist immer die Gesamtaufmachung des Lebensmittels, bestehend aus Information, Werbung und Aufmachung,[29] sowie das Verbraucherverständnis des von der Werbung angesprochenen Verkehrskreises.[30] Bei Anspielungen oder Implikationen besteht ein gewisser Spielraum für die Auslegung. So werden Partys wie Festivals von Verbrauchern zumindest teilweise mit exzessiven Alkoholkonsum verbunden. Gleichzeitig sind Partys, wie auch Festivals, nicht zwangsläufig mit einem katerauslösenden Alkoholkonsum zu assoziieren. So tranken 2019 nach eigener Aussage 32 Prozent der Deutschen gar keinen bis selten Alkohol.[31] Folglich ist die Vorstellung fernliegend, alle Besucher von Partys und Festivals würden zwingend Alkohol konsumieren. Auch entspricht es der allgemeinen Lebenserfahrung, dass bereits der bloße Schlafmangel gepaart mit gesteigerter körperlicher Aktivität zu Erschöpfungssymptomen führt. Diese Erschöpfungssymptome hätten, wie oben bereits erläutert, jedoch keinen Krankheitswert i.S.d. Art. 7 Abs. 3 LMIV.

Auch hatte das OLG Frankfurt in einem Verfahren bereits Werbeaussagen mit Bezugnahme auf eine lange Nacht untersagt (untersagte Werbeaussage: „Am Tag nach einer langen Nacht benötigt dein Körper lange, um die Giftstoffe aus Deinem Körper zu spülen – dafür wendet er viel Energie auf“).[32] Allerdings ist in dem dortigen Fall durch die angesprochenen „Giftstoffe“ bereits ein gewisser Alkoholbezug hergestellt worden. Ferner stellte der weitere Kontext der dort entschiedenen Bewerbung einen recht eindeutigen Alkoholbezug her – u.a. durch Aussagen wie „Anti-Hangover Drink“ oder „Natürlich bei Kater“.[33] Aufgrund der Relevanz der Gesamtaufmachung für die wettbewerbsrechtliche Beurteilung der einzelnen Aussage, ist folglich der vor dem OLG Frankfurt behandelte Fall nicht ohne weiteres auf die Bewerbung von ELOTRANS reload zu übertragen.

Insbesondere bezieht sich die Werbung für ELOTRANS reload auf die Erschöpfungssymptome des Tanzens oder sonstigen körperlichen Aktivitäten und an keinen Stellen unmittelbar auf die Folgen übermäßigen Alkoholkonsums. Dennoch könnte der ein oder andere Verbraucher trotzdem die Aufmachung als Hinweis darauf sehen, das Nahrungsmittel auch zur Bekämpfung von sog. Katersymptomen zu nutzen. Schließlich ist der „große Bruder“ ELOTRANS bereits eingängig als Mittel zur Bekämpfung derartiger Symptome bekannt. Ob diese mögliche gedankliche Verbindung von einigen Verbrauchern bereits ausreichen ist, um eine krankheitsbezogenen Aussage i.S.d. Art. 7 Abs. 3 LMIV zu begründen, kann allerdings bezweifelt werden. Ansonsten gäbe es sonst kaum entsprechende Möglichkeiten ein vergleichbares Nahrungsergänzungsmittel, welches Abhilfe gegen normale körperliche Erschöpfungssymptome verspricht, unter die auch das Tanzen fällt, rechtssicher zu bewerben. Außer der ausdrücklichen Beschreibung der Anwendungsmöglichkeiten des Mittels stehen dem Hersteller schließlich nur eine begrenzte Anzahl an Mitteln zur Verfügung einem möglichen Verbraucherverständnis hinsichtlich des Anwendungsbereichs entgegenzuwirken. Insbesondere kann sich eine Anwendung des Nahrungsergänzungsmittels außerhalb des eigentlich gedachten Anwendungsbereiches auch ohne das Zutun des Herstellers entwickeln.

In dem Sinne ist es auch fraglich, inwiefern das durch Art. 7 Abs. 3 LMIV geschützte Rechtsgut der Gesundheit durch die oben beschriebene Werbung gefährdet sein soll. Geht man nämlich davon aus, dass sich die Verkehrsauffassung, nach der jenes Nahrungsergänzungsmittel zur Bekämpfung der Symptome übermäßigen Alkoholkonsums geeignet sei, eigenständig und ohne ein ernsthaftes Zutun des Herstellers entwickelt hat, dann wäre es wohl nicht die Bewerbung des Herstellers von der die Gefahren ausgehen. Folglich wäre ein Vorgehen gegen die Bewerbung nicht erforderlich.

Allerdings ist die Frage, wie sich eine derartige Verkehrsauffassung entwickelt und wie sie wiederum durch Bewerbung beeinflusst werden kann, schwer faktisch nachprüfbar und stark abhängig von den Wertungen des Gerichts im Einzelfall. Die soeben genannten Gründe sprechen allerdings eher für eine Zulässigkeit der Werbung.

Eindeutiger dürfte es hier bezüglich einer möglichen Annahme der Irreführung i.S.d. § 5 UWG sein. Aufgrund der Unmissverständlichkeit der Werbung in ihrem Bezug auf normale körperliche Aktivitäten erscheint hier die Annahme einer Irreführung eher abwegig.

2. Alkoholbezug durch Piktogramme, Namenswahl oder Werbetexte/-bilder

Andere Anbieter stellen einen direkteren Alkoholbezug dar. Zwar tragen ihre Produkte kein „Anti-Kater“ in ihrem Produktnamen, jedoch wird im Rahmen der Bewerbung ein klarer Alkoholbezug durch Piktogramme, die Namenswahl oder die Texte bzw. Bilder der Werbung deutlich.

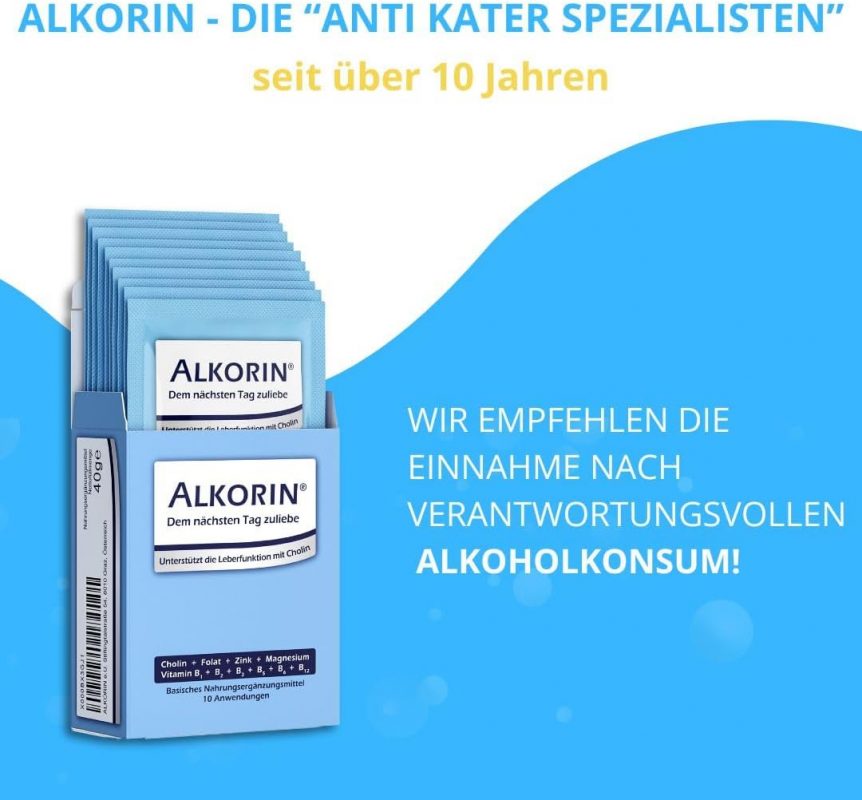

In einem Fall heißt das Produkt selbst „Alkorin“. Was aus Sicht eines Verbrauchers möglicherweise als Wortspiel aus dem Wort „Alkohol“ und der Endung „-rin“, die regelmäßig für Arzneimittel genutzt wird, verstanden werden könnte.

Jedoch ist nicht nur der Name für die wettbewerbsrechtliche Bewertung relevant, sondern die Gesamtaufmachung.[34] Beim hier gezeigten Beispiel wird das Nahrungsergänzungsmittel explizit zum „Anti Kater Spezialisten“ erklärt und zu einer Einnahme nach dem Alkoholkonsum geraten. Hier dürften die bereits bewährten Wertungen der Rechtsprechung greifen, nach der durch die hier aufgeführte Werbung dem Nahrungsergänzungsmittel Eigenschaften der Behandlung von „Katersymptomen“ als menschliche Krankheit i.S.v. Art. 7 Abs. 3 LMIV zugeschrieben werden. Dabei macht es insbesondere keinen Unterschied, ob die krankheitsbezogenen Aussagen im Namen des Produkts oder in der sonstigen Aufmachung zu finden sind.[35]

Auch andere Bezeichnungen wie „Anti Hangover Shot“ oder „Hangover Kit“ von denen ein vergleichbarer eindeutiger Bezug zu der Minderung von Symptomen übermäßigen Alkoholkonsums ausgeht, sind aus lauterkeitsrechtlicher Perspektive ähnlich zu bewerten.[36]

3. „Kein Anti-Kater-Mittel“

Weniger eindeutig erscheint hingegen die Bewertung von Nahrungsergänzungsmitteln bzw. von Nahrungsmitteln als „kein Anti-Kater-Mittel“. So bewirbt das Unternehmen Kühne die hier gezeigten Gewürzgurken zwar als „Katerkiller“, distanziert sich jedoch unmittelbar wieder von einer krankheitsbehandelnden Wirkung; es soll gerade „kein Antikatermittel“ sein. Dieser Disclaimer wird wiederum durch den Hinweis eingerahmt, dass es sich bei den Gurken um ein „After Party Essential“ handele. Auch hier lässt sich die Werbung in jegliche Richtung interpretieren.

Zu Lasten der Firma Kühne ließe sich anführen, dass trotz des Disclaimers ein durchschnittlicher Verbraucher den Namen „Katerkiller“ als Hinweis darauf verstehen könnte, dass sich die Gewürzgurken als Mittel zur Behandlung der Symptome von übermäßigen Alkoholkonsums eignen. So könnte der Disclaimer als reiner Scherz aufgefasst oder aufgrund der kleineren Schrift auch ganz übersehen werden. Ferner ließe sich gegen die Aufmachung die Gefahr der Irreführung im Sinne des § 5 Abs. 1, 2 Nr. 1 UWG anbringen. So ist nach ständiger Rechtsprechung des BGH zwar grundsätzlich auf die Gesamtwirkung der Werbung abzustellen, im Falle einer sog. Blickfangwerbung können jedoch selbstständig herausgehobene Teile – als sog. Blickfang – isoliert dem Irreführungsverbot unterstellt werden.[37] Allerdings rechnet der BGH dem „Blickfang“ auch solche Angaben zu, die durch einen sog. Sternchenhinweis hinreichend deutlich mit dem Blickfang verbunden sind.[38] Im vorliegenden Fall der Kühne Gewürzgurken besteht ein deutlicher grafischer Bezug zu der klarstellenden Aussage „kein Antikatermittel“, der sogar noch eindeutiger wirkt als der eines Sternchenhinweises. Dennoch bleibt auch weiterhin der Widerspruch der Aussagen „Katerkiller“ und „After Party-Essential“ auf der einen Seite und „kein Antikatermittel“ auf der anderen Seite bestehen. Bei einer strengen Auslegung könnte man alleine in dem dadurch erzeugten diametralen Widerspruch eine irreführende Aussage i.S.d. § 5 Abs. 1 UWG sehen.[39] Mithin sind durchaus Interpretationsmöglichkeiten zugunsten der hier gezeigten Aufmachung denkbar. So sind Gewürzgurken allgemein als Nahrungsmittel bekannt, welches gerne an Tagen nach exzessiven Alkoholkonsums verzehrt werden. So lässt sich die Aufmachung der Gurken so deuten, dass sie auf diese typische Verzehrweise anspielt, jedoch durch den Disclaimer betont, dass es sich nicht um ein Mittel handelt, welche verlässlich gegen die Symptome übermäßigen Alkoholkonsum abhilft. Ferner ließe sich argumentieren, dass die Bewerbung der Gurken einen gewissen ironischen Charakter beinhalten, weswegen der Durchschnittsverbraucher wohl kaum von einer krankheitsheilenden Wirkung der Gewürzgurken ausgehen würde und die Gefahr der Selbstmedikation mithilfe von Gewürzgurken als gering einzuschätzen ist.

Entscheidend ist letztlich auch hierbei wie die Interpretation der Darstellung durch den durchschnittlichen Verbraucher beurteilt wird. Wie die oben genannten Argumente zeigen dürften hier beide Ergebnisse letzten Endes vertretbar sein.

4. Inhalt von Kommentaren und Bewertungen

Gerade bei Online-Markplätzen wie Amazon spielen Kommentare und Kundenbewertungen regelmäßig eine entscheidende Rolle für den Kaufentschluss. In den einschlägigen Kommentarbereichen der hier erwähnten Nahrungsergänzungsmitteln finden sich jedoch viele eindeutige Bezugnahmen der Kunden auf die Nutzung als Mittel gegen die Symptome von übermäßigem Alkoholkonsums. Schuldner eines lauterkeitsrechtlichen Abwehranspruchs ist jedoch nach § 8 Abs. 1 S. 1 UWG nur derjenige, der eine unzulässige geschäftliche Handlung vornimmt oder wenn die Handlung durch eine Hilfsperson vorgenommen wird.[40] Bei Kommentaren privater Nutzer die ohne Zutun des Unternehmers veröffentlicht werden, ist dies nicht anzunehmen. Anders dürfte dies bei kommerzieller Werbung durch bezahlte Influencer sein, da in solchen Fällen die getätigten Aussagen dem Auftraggeber regelmäßig zugerechnet werden könnten.[41] Die privaten Nutzerbewertungen sind hingegen aus wettbewerbsrechtlicher Perspektive unbeachtlich.

IV. Aktuelle Marktsituation

Die verschiedenen Prozesse in den vergangenen Jahren gegen die Bewerbung von Nahrungsergänzungsmitteln als „Anti-Kater-Mittel“ haben sich teilweise auch auf die aktuelle Bewerbung von derartigen Nahrungsergänzungsmitteln ausgewirkt.

So lässt sich feststellen, dass manche Produkte umbenannt wurden (von „Katerfly“ zu „Partyfly“).

Bei anderen Produkte hingegen wurde die Aufmachung zumindest abgeschwächt, wie in dem oben genannten Beispiel der Gewürzgurken. Hier wurde nachträglich der Disclaimer „Kein Antikatermittel“ eingesetzt.

Gleichzeitig lassen sich bereit auf der ersten Seite der Amazon-Suchergebnisse unter den Schlagwörtern „Anti Kater“ eine Vielzahl an Produkten erkennen, die offensichtlich Nahrungsergänzungsmittel als Mittel bewerben, die vorgeben die Symptome von übermäßigem Alkoholkonsum zu mindern oder jenen vorzubeugen. Auch finden sich Produkte die weiterhin als „Kater Killer“ oder als „Anti Hangover Shot“ beworben werden. Gleichzeitig scheint es vor den Gerichten aktuell keine derzeit anhängigen Fälle zu dieser Thematik zu geben.

V. Fazit

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass über die Einordnung der Symptome eines sog. „Katers“ als menschliche Krankheit im Sinne des Art. 7 Abs. 3 LMIV kein ernstzunehmender Streit mehr besteht. Schwieriger gestaltet sich hingegen die rechtliche Bewertung im Einzelfall: Ob eine bestimmte Werbeaussage einem Nahrungsergänzungsmittel tatsächlich eine vorbeugende, behandelnde oder heilende Wirkung im Sinne des Art. 7 Abs. 3 LMIV zuschreibt, bedarf stets einer umfassenden Gesamtbetrachtung der jeweiligen werblichen Aufmachung unter Berücksichtigung des maßgeblichen Verkehrskreises. Insbesondere bei indirekten Anspielungen oder uneindeutigen Aufmachungen besteht hier ein erheblicher Auslegungsspielraum. Nicht selten liegt allerdings die Herausforderung auch nicht in der rechtlichen Bewertung, sondern vielmehr in der tatsächlichen Durchsetzung der bestehenden Rechtslage. So finden sich auf Online-Plattformen zahlreiche Angebote, welche genau den Vorgaben entsprechen, die durch rechtskräftigen Urteile für wettbewerbswidrig erklärt worden sind. Folglich handelt es sich zumindest in Teilen auch um ein Vollzugsdefizit einer bereits gefestigten Rechtsprechung.

[1] Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.

[2] OLG Frankfurt, Urt. v. 12.09.2019 – 6 U 114/18, GRUR 2019, 1300 Rn. 18; Voit/Grube/Grube LMIV Art. 7 Rn. 291.

[3] Verordnung (EG) Nr. 178/2002.

[4] OLG Frankfurt, Urt. v. 12.09.2019 – 6 U 114/18; OLG Frankfurt, Versäumnisurteil v. 14.11.2024 – 6 UKl 1/24.

[5] Voit/Grube/Grube, 2. Auflage 2016, LMIV Art. 7 Rn. 292.

[6] BGHSt 11, 304, 316; BGHZ 23, 184; BGHZ 44, 208; BVerwGE 7, 172; BVerwGE 37, 209; BVerwGE LRE 8, 99, 101; KG Berlin, LRE 29, 50, 51, OLG Frankfurt, Urt. v. 12.09.2019 – 6 U 114/18, GRUR 2019, 1300 Rn. 24.

[7] OLG Nürnberg, GRUR-RR 2015, 391, Ingwer-Hustenbonbon; OLG Schleswig, Urt. v. 20.3.2014 – 6 U 3/12.

[8] OLG Nürnberg, GRUR-RR 2015, 391, Ingwer-Hustenbonbon; KG Berlin, Urt. v. 4.11.2016 – 5 U 3/16 – Rn. 81, juris.

[9] OLG Frankfurt, Urt. v. 12.09.2019 – 6 U 114/18, GRUR 2019, 1300 Rn. 18; KG Berlin, Urt. v. 4.11.2016 – 5 U 3/16 – Rn. 81, juris.

[10] OLG Frankfurt, Urt. v. 12.09.2019 – 6 U 114/18, GRUR 2019, 1300 Rn. 25.

[11] OLG Frankfurt, Urt. v. 12.09.2019 – 6 U 114/18, GRUR 2019, 1300 Rn. 23.; OLG Frankfurt., Versäumnisurteil v. 14.11.2024 – 6 UKl 1/24.

[12] OLG Frankfurt, Urt. v. 12.09.2019 – 6 U 114/18, GRUR 2019, 1300 Rn. 25.

[13] OLG Frankfurt, Urt. v. 12.09.2019 – 6 U 114/18, GRUR 2019, 1300 Rn. 29.

[14] OLG Frankfurt, Urt. v. 12.09.2019 – 6 U 114/18, GRUR 2019, 1300 Rn. 19, 20; OLG Frankfurt, Versäumnisurteil v. 14.11.2024 – 6 UKl 1/24.

[15] OLG Frankfurt, Urt. v. 12.09.2019 – 6 U 114/18, GRUR 2019, 1300 Rn. 18, 19; OLG Frankfurt, Versäumnisurteil v. 14.11.2024 – 6 UKl 1/24, LG Berlin, Urt. v. 09.11.2022 – 97 O 106/21 Rn. 15.

[16] Verordnung (EG) Nr. 1924/2006.

[17] OLG Frankfurt , Versäumnisurteil v. 14.11.2024 – 6 UKl 1/24.

[18] OLG Frankfurt, Urt. v. 12.09.2019 – 6 U 114/18, GRUR 2019, 1300 Rn. 38, 39.

[19] BGH GRUR 2013, 649 Rn. 15 – Basisinsulin mit Gewichtsvorteil; OLG Frankfurt, Urt. v. 12.09.2019 – 6 U 114/18, GRUR 2019, 1300 Rn. 39.

[20] OLG Frankfurt, Urt. v. 12.09.2019 – 6 U 114/18, GRUR 2019, 1300 Rn. 39.

[21] OLG Frankfurt, Urt. v. 12.09.2019 – 6 U 114/18, GRUR 2019, 1300 Rn. 39; MüKoZPO/Prütting, 7. Aufl. 2025, ZPO § 286 Rn. 117.

[22] BGH, Urt. v. 6. 2. 2013 – I ZR 62/11 (KG), GRUR 2013, 649 Rn. 32; OLG Frankfurt, Urt. v. 12.09.2019 – 6 U 114/18, GRUR 2019, 1300 Rn. 39.

[23] BGH, Urt. v. 6. 2. 2013 – I ZR 62/11 (KG), GRUR 2013, 649 Rn. 32; BGH, Urt. v. 07-03-1991 – I ZR 127/89, NJW-RR 1991, 1391.

[24] Roberts E, Smith R, Hotopf M, Drummond C. The efficacy and tolerability of pharmacologically active interventions for alcohol-induced hangover symptomatology: a systematic review of the evidence from randomised placebo-controlled trials. Addiction. 2022; 117: 2157–2167; https://doi.org/10.1111/add.15786; https://tu-dresden.de/mn/biologie/studium/studieren-an-der-fachrichtung-biologie/wissenschaftskommunikation-von-bios/bios-artikel/facktencheck-elotrans-r-ein-heilmittel-gegen-den-kater; zuletzt abgerufen am 23.04.2025.

[25] OLG Frankfurt, Urt. v. 12.09.2019 – 6 U 114/18, GRUR 2019, 1300; OLG Frankfurt, Versäumnisurteil v. 14.11.2024 – 6 UKl 1/24; LG Berlin, Urt. v. 09.11.2022 – 97 O 106/21.

[26] Vgl. Pressemitteilung des Herstellers STADA v. 03.05.2023, abrufbar unter https://www.stada.de/media/4fjhvepi/20230503-pressemitteilung-stada-chc_launch-elotrans-reload.pdf, zuletzt abgerufen am 23.04.2025.

[27] Vgl. Voit/Grube/Grube, 2. Auflage 2016, LMIV Art. 7 Rn. 292.

[28] https://www.lebensmittelklarheit.de/news/karneval-after-party-mittel-unter-der-lupe, zuletzt abgerufen am 23.04.2025.

[29] OLG Frankfurt, Urt. v. 12.09.2019 – 6 U 114/18, GRUR 2019, 1300 Rn. 39.

[30] Voit/Grube/Grube, 2. Auflage 2016, LMIV Art. 7 Rn. 296.

[31] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1048653/umfrage/haeufigkeit-des-alkoholkonsum-innerhalb-einer-woche-in-deutschland/, zuletzt abgerufen am 23.04.2025.

[32] OLG Frankfurt, Urt. v. 12.09.2019 – 6 U 114/18, GRUR 2019, 1300.

[33] OLG Frankfurt, Urt. v. 12.09.2019 – 6 U 114/18, GRUR 2019, 1300.

[34] OLG Frankfurt, Urt. v. 12.09.2019 – 6 U 114/18, GRUR 2019, 1300 Rn. 22.

[35] Vgl. OLG Frankfurt, Urt. v. 12.09.2019 – 6 U 114/18, GRUR 2019, 1300 Rn. 22.

[36] OLG Frankfurt, Urt. v. 12.09.2019 – 6 U 114/18, GRUR 2019, 1300 Rn. 16.

[37] BGH GRUR 1958, 294, 296 – Essenzlimonaden; 1983, 654, 655 – Kofferschaden; MüKoUWG/Ruess, 3. Aufl. 2020, UWG § 5 Rn. 192.

[38] BGH WRP 2012, 1233, 1233 – Bester Preis der Stadt; Köhler/Feddersen/Bornkamm/Feddersen, UWG § 5 Rn. 1.87.

[39] MüKoUWG/Ruess, 3. Aufl. 2020, UWG § 5 Rn. 190.

[40] Ohly/Sosnitza/Ohly UWG, 8. Auflage 2023, § 8 Rn. 114.

[41] Ohly/Sosnitza/Ohly UWG, 8. Auflage 2023 § 8 Rn. 135.